コーディアルとは、「心をこめて」「手厚い」「親身になって」などを意味します。グリーンをベースにしたロゴマークは、漢字の「心」をモチーフにしています。25年に及ぶ司法書士試験の受験指導講師を務めた代表司法書士がこれまで受験生のために、どんなときも丁寧に心をこめて対応してまいりました。受験生が抱える様々な悩みや不安に答え、さまざまな相談に乗っていました。その甲斐あって多くの合格者を輩出してきました。これからは本来の司法書士の業務を通して、心から依頼者のために仕事をしたい、少しでも困っている人のためにお手伝いをしたいと東日本大震災を機に司法書士業務の現場への舵切りに至りました。というのも、東日本大震災で毎月被災地仙台荒浜に足を運び、畑の掘り起こしと瓦礫の除去という復興支援のお手伝いを続けるうちに、同じ時代に生きている一人の人間として、自分には司法書士という資格を生かし、もっと違う形でも関われるのではないかと心を動かされたためです。

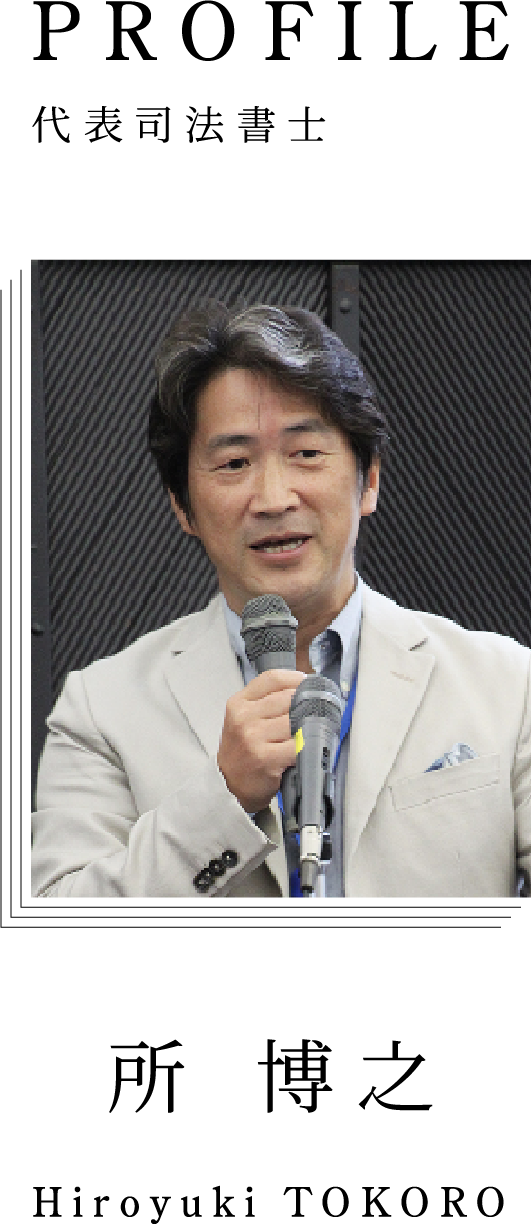

司法書士試験の講師として受験指導歴がLEC 東京リーガルマインドで14年、伊藤塾で11年の合計25年、法律知識や実務経験も豊富ですし、司法書士業界に精通しています。

講師として担当した「所クラス」からは、北海道から沖縄まで、全国に1000名を超えるクラス出身「司法書士」が巣立ち、すぐに協力してくれる司法書士が大勢いるため、あらゆる司法書士業務に対応できます。

また、その後弁護士・裁判官等に就いた法曹関係者も多数いますので、信頼も厚く、裁判所が絡む仕事も安心して任せられます。

- 1989年 1月

- 行政書士試験合格

- 1989年 11月

- 司法書士試験合格

- 試験合格と同時にLECの講師を始める

- 2002年 7月

- 伊藤塾の主任講師として移籍

- 2012年 6月

-

司法書士業務への舵取りを決意。 2013年6月に弊所開設。

2011年東日本大震災の被災地現場である仙台荒浜へ農地の復興支援のお手伝いのため毎月足を運ぶうちに少しずつ心が動き、現場での司法書士業務への舵切りを2012年6月に決意。司法書士の現場実務に専念するため2013年4月に円満に講師生活を終える。

現在は神奈川県司法書士会に所属

○神奈川県司法書士会「専務理事」

○リーガルサポート神奈川県支部「副支部長」

依頼してよかったと心から思える、コーディアルな想いに触れる

家や土地を売買するとき、会社を立ち上げたいとき、相続があったとき、相続放棄を検討した方がよいのではないかと思ったとき、親から子へ生前贈与をしたいとき、個人間で貸し借りなどの契約をしたいとき、親族が認知症になったとき、相続税や贈与税の節税対策のために登記名義を変更したいとき、夫婦が離婚し財産分与するとき、物忘れがひどく法的判断能力が心配なとき、遺言書を作りたいとき、借金返済で困ったとき、賃金未払いや理不尽な扱いで不当解雇をされたとき、内容証明を送りたいとき、そして訴訟に持ち込みたいと思ったとき‥ 。

あなたの人生のいろいろな場面で、身近な相談相手「司法書士」が頼りになります。最近は、法律の知識さえあれば、泣き寝入りしないですむようなトラブルも多発しています。

「誰に相談したらいいのか分からない・・・」「困った、どうしよう!?」と一人で悩まずに、まずは弊所にご相談下さい。

納得いく解決につながるまで、サポートをさせていただきます。

お問い合わせは無料、相談は有料となります。

ADDRESS

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル3F

3F,No.1 Shinyokohama Takeo Bldg,2-2-3 Shinyokohama kōhoku-ku

Yokohama-shi,Kanagawa 222-0033,JAPAN